CRÉATION POÉTIQUE

Poétique et création littéraire Oswald Ducrot - Jean-Marie Schaeffer

• Par poétique on entendra ici, conformément à l’emploi du terme chez Aristote, l’étude de l’art littéraire en tant que création verbale.1

• En tant que discours intelligible, toute œuvre s’inscrit dans un champ de pratique verbales instituées, sur le fond duquel seulement sa différence individuelle peut exister. Tout procédé créateur une fois inventé, est potentiellement transtextuel (Genette), c’est-à-dire susceptible d’être repris, fût-ce sous une forme transformée, dans d’autres œuvres.1

• De même qu'on distingue entre description linguistique et grammaire prescriptive, il faut distinguer entre étude descriptive (et éventuellement explicative) des faits littéraires et critique évaluative (fondée ultimement sur l’appréciation esthétique) des œuvres.1

• La poétique n’est ni plus ni moins théorique que les autres approches cognitives de la littérature. La spécificité de la poétique ne réside donc pas dans son statut « théorique », ni dans son domaine de référence (la littérature) qu’elle partage avec beaucoup d’autres approches, mais dans l’aspect de ce domaine qu’elle isole pour en faire son objet : l'art littéraire, et peut-être plus largement la création verbale.1

• Les procédés de la création littéraires ne sont pas tous réductibles à des faits linguistiques au sens grammatical du terme - ainsi la « mise en intrigue » (Ricœur) est un procédé transsémiotique, qu’on trouve aussi par exemple dans le cinéma — leur incarnation dans une œuvre littéraire est, elle, toujours ultimement d’ordre verbal.1

• Historiquement, dès l’Antiquité latine la poétique perd l’autonomie qu’elle avait eue dans l’encyclopédisme aristotélicien et se trouve absorbée par la rhétorique qui se soucie moins de l’éventuelle spécificité esthétique du discours littéraire que de la catégorie plus générale de la production de l’effet verbal comme tel. Cette interaction entre poétique et rhétorique, qui durera pratiquement jusqu’au XIXème siècle, n’est d’ailleurs pas fortuite : il paraît difficile de tracer une ligne frontière stricte entre les deux disciplines, non seulement parce que la rhétorique aborde les faits, telles les figures, qui jouent un rôle important dans l’art littéraire, mais encore parce que la créativité linguistique (ce que les formalistes appelaient la « fonction poétique ») opère aussi à des degrés divers hors de la littérature, dans le domaine des pratiques discursives dites « sérieuses ».1

• Selon le formalisme russe, les faits littéraires sont étudiés comme « série » propre, irréductible aux diverses forces causales extralittéraires s’exerçant sur elle : la « théorie littéraire » doit essayer de dégager la littérarité des œuvres, c’est-à-dire les procédés par lesquels elles relèvent de l’art et d’un fonctionnement esthétique du langage. L’objet de la poétique n’est pas l’œuvre individuelle, mais l’ensemble des procédés qui définissent la littérarité : constructions narratives, faits de style, structures rythmiques et métriques, dialectique des genres, structures thématiques, etc…1

• Critique à l’égard du formalisme, de la psychanalyse et de la linguistique structurale, la poétique développée par Bakhtine* met l’accent sur l’aspect discursif et sur l’intertextualité des œuvres, plutôt que sur la dimension systématique et autotélique des faits littéraires. Privilégiant la prose contre la poésie (ce qui revient à inverser la hiérarchie implicite des formalistes), il développe une importante théorie des genres et surtout une théorie du Roman qui par certains aspects rejoint les conceptions du romantisme d’Iéna. À cette poétique correspond une théorie du langage, la « translinguistique », qui est en fait une théorie du discours. Sur bien des points, la conception bakhtinienne* du langage annonce la pragmatique actuelle (notamment par l’importance accordée au dialogisme et à l’hétérologie des types discursifs).1

• Le Cercle linguistique de Prague propose une poétique (et plus largement une esthétique) à la fois structurale et fonctionnaliste : la littérature se voit définie comme une forme de communication verbale spécifique, dominée par la fonction esthétique. Par ailleurs, influencé par la phénoménologie husserlienne, il introduit la problématique de l'intentionnalité dans l’analyse structurale. L’étude de la littérature doit distinguer entre trois pôles : la genèse de l’œuvre — référée à l'intentionnalité auctoriale, à son « geste sémantique » —, sa structure effective (l’œuvre définie par son identité syntaxique), et sa réception à travers des concrétisations toujours changeantes, mais néanmoins guidées par la structure concrétisée.1

• L’école morphologique s’est attachée surtout à décrire les genres et les « formes » du discours littéraire, comme en témoigne les travaux sur les formes simples (Légende, Geste, Mythe, Devinette, Locution, Cas, Mémorables, Conte, Trait d’esprit), les travaux proto-narratologiques consacrés aux registres de la parole (narration objective, style indirect libre), ceux sur la temporalité, ou encore ceux sur la composition du récit.1

• L’école phénoménologique s’est intéressée au statut de l’œuvre littéraire, qui comporte selon elle trois fondements ontiques : une manifestation matérielle (l’exemplaire individuel de l’œuvre), des actes conscients (ceux de l’écrivain, créant l’œuvre, et ceux du récepteur) et des entités idéales de nature intentionnelles (les significations actualisées dans les actes de conscience de l’écrivain et réactualisées dans la lecture).1

• En France, s’est développée l’analyse structurale sous l’influence de la linguistique et de l’anthropologie structurales dans laquelle on peut distinguer deux orientations divergentes :

_ une orientation sémiotique représentée surtout par la sémiotique greimassienne dont la notion centrale est celle d’univers sémantique, défini comme la totalité des significations pouvant être produites par les systèmes de valeurs coextensifs à une culture donnée (délimitée de manière ethnolinguistique). Cet univers sémantique ne peut jamais être saisi in toto : l’analyse sémiotique effective est donc toujours celle de micro-univers : ces micro-univers sont définis comme des couples oppositionnels (par exemple vie/mort, gain/perte, masculin/féminine, etc…) censés générer des univers de discours qui en sont la manifestation de surface. Le discours littéraire est un de ces univers de discours, et l’objet essentiel de l’analyse de ce discours consiste dans l’établissement des étapes (et des niveaux structurels correspondants) qui mènent des structures sémiotiques profondes aux manifestations discursives de surface que sont les œuvres.

_ une orientation proprement littéraire tenant d’un “structuralisme modéré”, dont les objets d’études rejoignent les problèmes classiques des études littéraires. Quoi qu’on pense du recours à la linguistique comme modèle épistémologique, les travaux du structuralisme ont montré que son utilisation comme outil analytique s’impose, étant donné le support verbal de l’œuvre littéraire.1

• Parmi les travaux sémiotiques (autres que greimassiens) les analyses de Umberto Eco ont apporté des contributions à l’étude des faits littéraires : l’intérêt de Eco a été dès l’origine centré plutôt sur l’analyse de l’œuvre comme acte communicationnel, intérêt confirmé par ses travaux récents consacrés à la théorie de l’interprétation.1

• Ce sont sans doute les travaux de l’école de Tartu, malgré leur cadre théorique emprunté à la théorie de l’information, qui restent les plus proches du projet d’une poétique au sens restreint du terme : ainsi I. Lotman (s’inspirant à la fois du formalisme et des travaux de Bakhtine) propose-t-il une théorie générale de la structure du texte littéraire conçu comme entité « translinguistique » (Bakhtine).1

• Même si en théorie il est possible de distinguer la poétique - l’étude de la création littéraire — de la sémiotique littéraire — l’étude du système littéraire (conçu comme fait communicationnel) —, en pratique la frontière est très poreuse, puisque la création littéraire se situe toujours dans un cadre institutionnel et n’existe que sur le fond du système littéraire. En ce sens, les deux approches ne sauraient être séparées.1

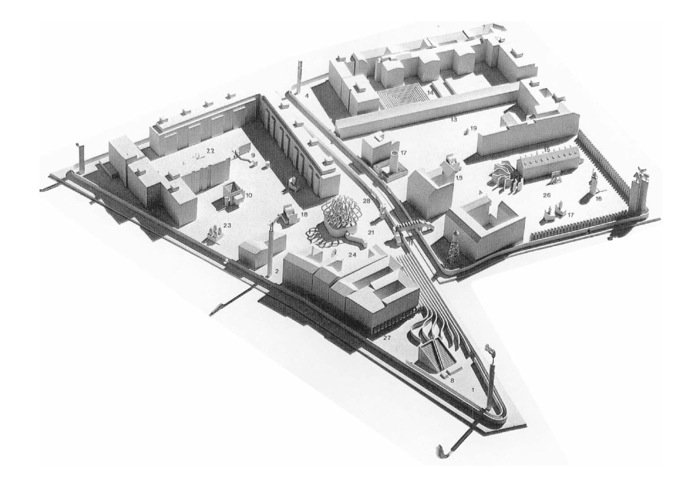

• Les travaux récents d’Hejduk ont été développés conjointement à la réforme de la théorie architecturale orientée par la recherche linguistique des néo-avant-garde dans les années 1970, une tentative de non seulement codifier l’architecture comme un langage, mais encore de faire tomber la distinction entre l’objet de l’architecture et le texte théorique. D’abord, l’identification de l’objet de l’architecture est passée du seul mode de perception purement phénoménologique vers des structures « textuelles » multiples et différenciées, des résonances et des jeux de significations (ce qui a commencé avec les Texas Houses et leur « textualisation » des œuvres de Mies van der Rohe et Le Corbusier). Simultanément, les puissances internes génératrices de signification des objets-textes nouvellement créés et leurs jeux intertextuels ont été soumis à une contrainte, les écrits de Hejduk (expositions, interviews, poèmes, fictions) — auparavant un accessoire de l’objet architectural autonome — ont cessé d’être simplement un jeu de descriptions du projet et sont devenus d’égale importance : un objet-texte entrelacé, un éventail de signes et de codes combinés. Ce que Stan Allen a énoncé sur l’émergence des intertextes de Hejduk : “Ces pratiques distinctes occupent différemment le même sol. Une situation complexe en résulte : une architecture textuelle qui est la contre-partie exacte des tactiques de composition des projets de Hejduk.”2

• Quelques aspects de l’architecture de Hejduk considérés comme les caractéristiques constitutives de son œuvre, même s’il existe des divergences d’interprétation sur ces caractéristiques, vont d’une préférence stylistique pour ce qui est des formes basiques, dont la géométrie et les déformations sont contrôlées et d’un biomorphisme élémentaire (cheveux, becs, yeux, jambes) à des variations typologiques de théâtres, périscopes, caissons, cheminées, pièges et labyrinthes. Allégoriquement y sont inclus des anges, des animaux et des machines, aussi bien qu’un jeu de caractères humains (l’homme carte d’identité, le porteur de masque, la femme loterie). Narrativement sont employées des traditions folkloriques, de carnavals et de mascarades dans des humeurs alternativement mélancoliques et extatiques. Thématiquement sont réunis l’artisanat routinier et le commerce, les chutes de disgrâces, les luttes de la vie et de la mort.2

• Le concept de chronotope, de Mikhail Bakhtine*, offre un outil efficace pour synthétiser nombreuses de ces caractéristiques en des schémas effectifs si ce n’est en une proposition généralisable. Il est la coordination d’un système de temps et d’espace, une idéologie donnant forme. Bakhtine* utilise ce terme pour nommer le jeu de caractéristiques temporelles et spatiales distinctes au sein d’une œuvre, la « sensation » phénoménale du monde produit par l’œuvre, qui est bien différent du monde dans lequel l’œuvre est produite. Dans le chronotope, “le temps, comme s’il était, s’épaissit, prend chair, devient artistiquement visible; de même, l’espace devient chargé et réactif aux mouvements de temps, d’intrigue et d’histoire. L’intersection des axes et la fusion des indicateurs caractérisent le chronotope artistique.” Celui-ci détermine, s’il ne la supplante pas, la notion familière de genre, nous laissant ainsi décider si l’œuvre de Hejduk est générique ou aberrante, dès lors même que des œuvres aberrantes produisent un chronotope distinct. Pour finir, le chronotope apporte une structure pour aborder certaines questions que l’œuvre de Hejduk explore comme aucune autre : Quelle est la relation d’une action subjective sur un contexte objectif ? Est-ce le contexte qui crée des événements ou est-ce plutôt le fond ? Les sujets sont-ils remplaçables, échangeables ou sont-ils inamovibles ? Les événements peuvent-ils être répétés ou inversés ? Est-ce que le temps est ouvert à de multiples interprétations ou est-il écrit d’avance ? Existe-t-il un concept de temps et d’espace public ou de récit collectif à l’opposé du récit personnel ? En fait, les troupes et les carnavals de Hejduk sont-ils si hors du temps et hors de leur place, « anachroniques » et « anatopiques », pour amplifier ce qui peut être donné comme fil conducteur approprié et plausible ? 2

• Detlef Mertins a schématisé une généalogie de l’opposition entre abstraction formelle et figuration — du déplacement des signes rhétoriques conventionnels vers des expressions « naturelles », physionomiques dans l’architecture parlante de Claude-Nicolas Ledoux, jusqu’à l’expérience de tissu homogène du « bâtiment » dans la naturalisation des fonctions de Walter Gropius, et à la recherche d’une grammaire universelle de la forme dans la perception des réactions du corps humain — et a situé dans cette lignée moderniste Hejduk empruntant les caractères d’une telle pensée. Mais Hejduk tord ces « structures de pensée » dans de nouvelles formes pour ainsi libérer ses propres objets des strictes limites d’une telle catégorisation, et (selon Bakhtine*) “leur permettre de s’unir librement de façon organique, quelques soient monstrueuses ces unions du point de vue d’associations ordinaires et traditionnelles.” 2

• Hejduk refuse la pensée verticale qui sépare en différents registres l’abstraction et la représentation, le fonctionnel et le fantastique, les bâtiments et les animaux. Le chronotope de Hejduk est horizontal et associatif. En celui-ci l’« abstraction » (même s’il est faux de continuer à l’appeler comme ceci) a une vocation figurative, et une fonction se mariant avec des dragons. 2

• Robert Somol nous rappelle la théâtralité et la nature aléatoire de cette architecture étayée qui décharge la forme de toute autonomie et de monumentalité héroïque. Le chronotope de Hejduk ne contient aucune monumentalité conventionnelle, pour lui manque la stabilité, la permanence et la mémoire nécessaire pour les monuments. En contraste avec la “ville analogue” d’Aldo Rossi, sédimentation de siècles de culture européenne, dans laquelle l’architecture est juste la matérialisation de cette mémoire culturelle. L’air de Vladivostock est plus mince; l’atmosphère de Vladivostock est un espace-temps angélique vaporeux, “l’espace créé au moment de l’événement.” Anachronique, anatopique. Vladivostock, Riga, Berlin, Lancaster ont toutes subi une sorte de dépaysement, ou dans un autre vocabulaire une « déterritorialisation » pas différente de celle de l’Amerika de Kafka. 2

• La vocation de l’architecture la plus affirmée a été théorisée dans le discours linguistique des années 70 et du début des années 80 comme une réconciliation avec l’hétérogénéité et l’autonomie ou le fragmenté, des formes individuelles et des événements opposés à une base grammaticale coordonnatrice, qui s’est manifestée dans sa forme canonique, dans Collage city de Colin Rowe, à la fois physiquement et conceptuellement sur une grille planimétrique. Dans son article Robert Somol énonce que Hejduk, en poursuivant le côté positif de son action, a retourné cette logique à 90 degrés, passant de la figure-fond du plan de gestalt du collage d’architecture à la “paire d’élévation sujet-objet”, de la langue à la parole, de la grammaire à la performance, de la grille au plan perméable. 2

• Ce qui est ainsi initié n’est pas seulement un retour aux potentiels narratifs de l’architecture après la prohibition structuraliste-formaliste mais aussi la proposition d’une figuration radicale — une figuration sans sol — et un chronotope dont les habitants sont déterritorialisés dans leur vocations (Somol utilise les descriptions de Deleuze de sociétés nomades dans lesquelles l’organisation humaine est fondamentalement numérique), de même les bâtiments sont des pièces échangeables d’un équipement mécanique mobile, et la ville elle-même devient un espace doux de tracés directionnels (tous deux enregistrent les événements passés et projettent des futurs possibles) plutôt qu’une grille régulatrice mesurable. 2

• Ce chronotope d'« élévation » doit constamment s’autoproduire, en échangeant continuellement de contextes, de programmes, de sujets et d’objets. C’est un léger écran d’une projection narrative continue, ce qui signifie que le refus de Hejduk de proposer des solutions est intégrable à sa conception d’espace-temps produit par son œuvre. 2

• Cette notion d’espace d'élévation qui permet une figuration sans sol semble juste : elle poursuit assez bien la recherche des Wall Houses, qui sont elles-mêmes des versions améliorées des Diamond Houses avec des parties de sol intactes; c’est un apport cohérent aux sémiotiques de la neo-avant-garde (avec peut-être aussi Peter Eisenman, Rem Koolhas, et Daniel Libeskind qui occupent d’autres positions dans la matrice “not urbanism/not sculpture” de Somol). 2

1 o. ducrot - j.m. schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil

2 k. michael hays, Hejduk’s chronotope, Princeton Architectural Press

John Hejduk , Berlin Masque, Maquette, 1982